公開日:

最終更新日:

寒いシーズンになると、室内を暖めてくれるストーブやヒーターは欠かせない存在ですね。ただ、頻繁に買い替える家電ではないため、いざ処分するとなると、迷うことが多いのではないでしょうか。

「購入した店で引き取ってもらえる?」

「袋に入れば燃えないごみに出せる?」

「余った灯油はどこに捨てればいい?」

この記事では、ストーブ・ヒーターの捨て方と注意点、処分にかかる費用について解説します。

この記事でわかること

ストーブ・ヒーターの種類

ストーブ・ヒーターの種類 ストーブ・ヒーターの処分方法とメリット・デメリット

ストーブ・ヒーターの処分方法とメリット・デメリット ストーブ・ヒーターを処分する際の注意点

ストーブ・ヒーターを処分する際の注意点

手間、時間、費用、自分が優先する目的に合わせて、最適な処分方法を見つけてください。

ストーブ・ヒーターには様々な種類がある

ストーブとヒーターには、様々な種類があります。種類によって寿命・処分方法・処分費用などが変わるため、まずは正しい分類方法をおさらいしておきましょう。

ストーブは、石油やガスといった燃料を直接燃やした熱で暖める仕組みです。燃料を直接「燃やす」ので定期的な換気が必要となりますが、すぐに暖まるというメリットがあります。

一方ヒーターは、電力で間接的に発熱させて暖める仕組みです。燃料を直接「燃やさない」ので暖房効果は穏やかですが、安全性が高く、空気も汚れないというメリットがあります。ただし、電気ヒーターだけは慣例的に電気ストーブと呼ばれています。

また、ストーブ・ヒーターの寿命の目安は、一般社団法人「日本ガス石油機器工業会」による「石油暖房機器は8年、ガス暖房機器は10年」という呼びかけに各メーカーが準じています。

電力で稼働するヒーターの寿命は、法定耐用年数の6年を目安にしているメーカーがほとんどです。もちろん、使用頻度やお手入れの状況も影響します。

| 種類 | 特徴 | 処分目安 |

|---|---|---|

| 石油ストーブ(灯油) | 取り外せる灯油タンクが内蔵されている。 | 8年 |

| ガスストーブ | 室内にガス栓が無ければ設置工事が必須。 据え置き型。 | 10年 |

| 電気ストーブ | 比較的コンパクトなものが多い。 | 6年 |

| FF式ストーブ | 室内から屋外につながる 吸排気筒(FF)の工事が必須。 据え置き型。 | 石油式は8年 ガス式は10年 |

| シーズヒーター | 発熱体は金属で包んだニクロム線。 | 6年 |

| セラミックヒーター | 発熱体は特殊加工されたセラミック。 | |

| カーボンヒーター | 発熱体は炭素(カーボン)繊維。 | |

| ハロゲンヒーター | 発熱体はハロゲンランプ。 | |

| オイルヒーター | オイルを循環させるパネルが付いている。 | |

| パネルヒーター | 放熱させるためのパネルが付いている。 | 6年 |

| 石油ヒーター | 取り外せる灯油タンクが内蔵されている。 | 8年 |

| ガスファンヒーター | ファンが内蔵されている。 室内にガス管がなければ設置工事が必須。 据え置き型。 | 10年 |

| 電気ファンヒーター | ファンが内蔵されている。 | 6年 |

ストーブ・ヒーターを処分するタイミングとは?

ストーブやヒーターを処分するタイミングは、故障したとき・故障の恐れがあるとき・買い替えるとき、主にこの3つのタイミングです。

スイッチを押しても作動しないのはあきらかに故障ですが、故障の恐れがあるときは次のようなサインが現れます。

- エラー表示が多発する

- 異音・異臭がする

- 煙が出る

- 炎が大きくならない

- 赤い炎が出る

- なかなか点火しない

- 燃料が漏れている

本体のへこみ、石油ストーブの芯や電源コードの経年劣化も故障につながります。故障や劣化を放置すると、火傷や火災事故を引き起こすきっかけになりかねません。危険なサインが出ていたら速やかに修理するか処分を検討しましょう。

次に買い替えるタイミングですが、環境の変化が大きく影響します。例えば下記のようなケースです。

- 就職してひとり暮らしを始めたので、タイマー機能が必要になった。

- 新築やリフォームを機に、最新機能の暖房機器にする。

- 赤ちゃんが誕生して、ハウスダスト・アレルギー対策としてファンヒーターをオイルヒーターに買い替える。

- 家族に高齢者が加わり、安全のために石油ストーブをガスファンヒーターに買い替える。

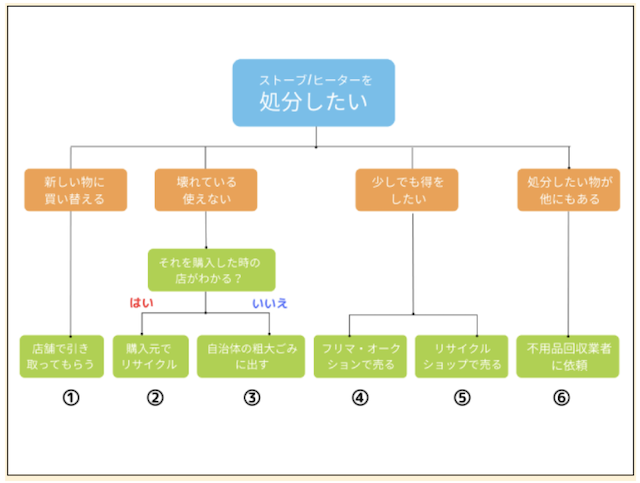

ストーブ・ヒーターの基本的な処分方法は6つ

ストーブ・ヒーターの処分方法は大きく6つに分けられます。下のチャート図を使ってベストな方法を見つけましょう。

1.家電量販店で買い換える際に引き取ってもらう

新しくストーブ・ヒーターを購入する店舗が、無料引き取りサービスや有料の下取りサービスを実施している場合、購入と引き換えに古い製品を引き取ってもらえます。

費用は無料、もしくは550円から4,400円程度。店舗によって費用や条件が違うため、事前の確認は必要です。無料引き取りは持ち込みが条件になることが多いでしょう。例えば、ヨドバシカメラは石油ストーブの回収料金が2,200円、出張費用はありません。

メリット

- 手間がかからない

- 費用が節約できる

- 自分で運ばなくて済む

- リサイクルに貢献できる

デメリット

- 費用がかかる

- 機種の条件がある

- 自分で持ち込みしなければならない (いずれも店舗による)

2.捨てたいストーブ・ヒーターを購入した店でリサイクルしてもらう

処分予定のストーブ・ヒーターを購入した店がわかっている場合、リサイクル回収を実施している店舗なら古い製品を引き取ってもらえます。

リサイクル料金の相場は550円から4,400円程度。基本的に持ち込みが対象となります。出張費用が別途かかることもあるため、事前の確認が必要です。

例えば、ヨドバシカメラは石油ストーブの回収料金が2,200円、出張費用が2,200円です。

メリット

- 安全で確実に処分できる

- リサイクルに貢献できる

デメリット

- 費用がかかる

- 機種の条件がある

- 自分で持ち込みしなければならない (いずれも店舗による)

3.ストーブ・ヒーターを自治体の粗大ゴミとして出す

事前に申込みをして自分で運ぶ手間はかかりますが、自治体の粗大ゴミに出すと費用を抑えられます。希望の日時に予約できるかどうかは不明なので、急いで処分したい場合は不向き。

粗大ゴミは大きさによって処理費用が変わります。サイズの規定は自治体によって違うため、広報やパンフレット、ホームページなどで細かいルールの確認をしておきましょう。

ちなみに、スポット暖房として使うような小型のストーブ・ヒーターは、使用済み小型家電として回収ボックスやリサイクルセンターに持ち込むことが可能な自治体もあります。

メリット

- 安全で確実に処分できる

- 処分費用が安い

- 家の近くで収集してくれる

デメリット

- 予約・申込み・処理券(シール)の購入が必要

- 収集日と時間帯が限られている

- 自分で運び出さなければならない

自治体ごとの収集に必要な料金

自治体のストーブ・ヒーターの収集料金をいくつかまとめたので参考にしてください。

コンパクトなものは使用済み小型家電として無料収集される場合もありますから、お住まいの自治体のごみ分別案内を確認してみましょう。

| 地域 | 品名 | 処分費用 |

|---|---|---|

| 東京都 世田谷区 | 暖房器具 | 10㎏以下 400円 10㎏超20㎏以下 800円 20㎏超30㎏以下 1200円 |

| 神奈川県 横浜市 | ストーブ類(ヒーターを含む) | 200円 |

| 千葉県 千葉市 | 石油ストーブ | 390円 |

| ガスストーブ | 390円 | |

| ファンヒーター | 15kg未満 390円 25kg未満 780円 | |

| ガスファンヒーター | ||

| オイルヒーター(オイルが抜けないもの) | 390円 | |

| パネルヒーター(オイル未使用のもの) | 780円 | |

| 電気ストーブ | 390円 | |

| 埼玉県 さいたま市 | ストーブ | 550円 |

| ファンヒーター オイルヒーターは不可 | 550円 | |

| ハロゲンヒーター | 550円 | |

| 福岡県 福岡市 | ストーブ ファンオイルヒーターも含む | 300円 |

| 愛知県 名古屋市 | ストーブ(石油・ガス) | 500円 |

| ハロゲンヒーター | 250円 | |

| ファンヒーター | 重量20㎏超1,000円 重量20㎏以下500円 | |

| 大阪府 大阪市 | ガスファンヒーター | 200円 |

| ストーブ | 200円 | |

| 石油ファンヒーター | 400円 | |

| 京都府 京都市 | オイルヒーター | 1600円 800円 |

| ストーブ ファンヒーターを含む。 ただし、据付型のものに限る。 | 400円 | |

| 石川県 金沢市 | 燃やさないごみ(金属) | 無料 月1回収集 資源ステーションへの持ち込み |

| 新潟県 新潟市 | オイルヒーター | 200円 |

| ストーブ | 100円 | |

| パネルヒーター | 100円 | |

| ファンヒーター | 200円 | |

| 宮城県 仙台市 | オイルヒーター | 高・幅・奥行合計1.5m未満400円 高・幅・奥行合計1.5m以上800円 |

| 温風ヒーター(ファンヒーター除く) | 400円 | |

| ストーブ(ファンヒーター除く) | 400円 | |

| セラミックヒーター | 400円 | |

| ハロゲンヒーター | 400円 | |

| 北海道 札幌市 | ストーブ | 据置型のもの500円 据置型以外のもの200円 |

4.フリマアプリやネットオークションで販売する

フリマアプリやネットオークションサイトを利用すると、処分費用がかからず、売れればプラスになります。ただし、出品する前にストーブ・ヒーターを清掃して梱包したり、購入者と配送の打ち合わせをしたり、6つの処分方法の中で最も手間がかかります。

また、家電製品の出品にはルールや制限が設けられていることがあるため、利用規約や禁止事項を確認しておくことも大切です。例えば、メルカリで中古の石油ストーブを出品する場合、ヤマト運輸と郵便局は使えません。

フリマアプリ・ネットオークションは個人間の取引なので、トラブルが起きると対応が難しくなります。例えば、発送する段階で配送会社に荷受けを断られた場合、新たに購入者と配送方法を交渉しなければなりません。

メリット

- オークションなら思わぬ高値で売れるかもしれない

- 自分で価格設定できる

- 気軽に出品できる

デメリット

- 売れない可能性がある

- 梱包と発送作業に手間がかかる

- トラブルの際は自分で解決しなければならない

- 手数料がかかる

5.リサイクルショップで売る

処分予定のストーブ・ヒーターがまだ使用可能であれば、リサイクルショップで査定・買取りしてもらえるかもしれません。自分で店舗へ持ち込む必要はありますが、処分費用が浮く上に、ちょっとした臨時収入になります。

例えば、状態の良い2018年製コロナファンヒーターが2,000円、YAMAZENカーボンヒーターは500円、2015年製デロンギオイルヒーターは1,000円で買取りされています

ただ、故障はしていないがヘコミや焦げ付きといった本体の損傷がある場合、付属品や説明書が無い場合は買取り不可になる可能性が高いです。せっかく持ち込んだのに買取り不可になるとムダ足ですから、事前に問い合わせておくことをおすすめします。

メリット

- 処分費用がかからない

- 臨時収入になる

デメリット

- 持ち込んだのに買取り対象外かもしれない

6.不用品回収業者にストーブ・ヒーターの回収依頼をする

忙しくて事前の準備や下調べをするヒマがない、自分で運びたくない、とにかく簡単に処分したい、そんな人は不用品回収業者に依頼するのが一番です。

費用は軽トラック1台分の不用品回収で10,000円前後が相場。ストーブ・ヒーターの回収だけだと割高になることが多いので、自宅に眠っている不用品もまとめて回収してもらうとお得になります。

注意点は、まれに高額請求や不法投棄を行う悪徳業者が混じっていること。信頼できる業者を選ぶことが何よりも大切です。

メリット

- ストーブ・ヒーター以外の不用品も処分できる

- 希望の日時に利用できる

- 手間がかからない

デメリット

- 利用料金がかかる

- 業者の見極めが難しい

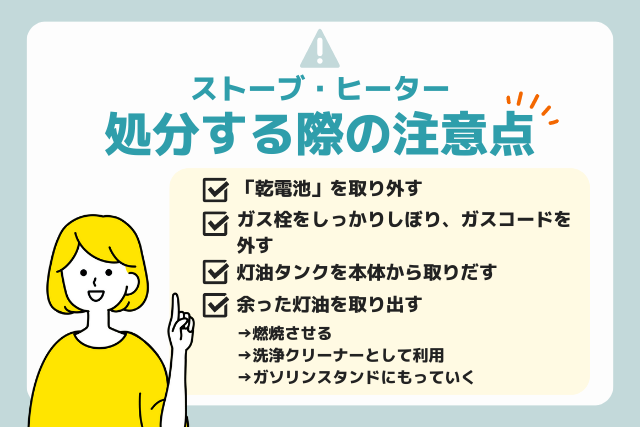

ストーブ・ヒーターを捨てる際の注意点

ストーブもヒーターも、灯油・ガス・電気を使うため、火災やガス漏れといった危険性を考慮して扱う必要があります。

ストーブもヒーターを処分する際は、そのままにすると誤って点火する恐れがあるため以下の点に注意しましょう。

| 電池を使っているストーブ・ヒーター | 「乾電池」を取り外す |

| ガスを使うストーブ・ヒーター | ガス栓をしっかりしぼり、ガスコードを外す |

| 灯油を使うストーブ・ヒーター | 灯油タンクを本体から取りだす |

余った灯油はどう処分すればいい?

もったいないからと言って、古いストーブのタンクに残っている灯油を抜き取り、備蓄している灯油に混ぜたり、新しいストーブに使うのは避けてください。

赤や青色の専用ポリタンクで保管する灯油と違い、ストーブのタンク内に移された灯油は時間とともに変質します。

変質した灯油は「点火しない」「消火ボタンを押しても火が消えない」「煙が出る」といったトラブルを引き起こすため、国民生活センターで「暖房器具に昨シーズンの灯油を使わないで」と呼びかけています。

また、廃棄する灯油は「特別管理産業廃棄物」に指定されるため、下水や河川に流してはいけません。土壌汚染につながるので、土に埋めるのもNGです。

では、余った灯油はどのように処分すればよいのでしょうか?ここからは、余った灯油の適切な処分方法をお伝えします。

燃焼させて使い切る

ストーブ・ヒーターが故障していない場合は点火して、余った灯油を全部使い切ってしまうのもよいでしょう。十分に換気することさえ忘れなければ、最も手間がかからない方法といえます。

ただし長時間稼働させると目を離す時間が多くなり、火災の危険は増大します。

稼働させているストーブ・ヒーターの近くにヘアスプレーの缶があったり、カーテンが当たっていたりするとかなり危険です。小さなお子さんがいる場合も注意です。

半日で使い切れないほど大量の灯油が余っている場合は、別の処分方法を選ぶのが賢明です。

余った灯油を、食用油を捨てるときのように凝固剤を使い可燃ごみとして捨てるのはNGです。

食用油の引火点は250℃前後なのに対し、灯油の引火点は約40℃。食用油用の凝固剤が固まるまで灯油を熱すると引火して火事になります。

洗浄クリーナーとして利用する

余った灯油は車やバイクのパーツ、自転車のチェーンの洗浄クリーナーとして活用できます。

灯油を浸したタオルで拭き取りに使ってもいいですし、分解したパーツを灯油に直接浸すと頑固な汚れがこすり落としやすくなります。

長く吸い込むと呼吸困難やめまいを起こしますから、作業は必ず屋外で行いましょう。

灯油を少量浸したタオルや雑巾であれば、可燃ごみとして出すのは問題ありません。

※滴るほどではない場合に限る

ガソリンスタンドに持っていく

一部のガソリンスタンドでは、余った灯油の引き取り・廃油処理を行っていますが、そもそも引き取り・廃油処理自体を受け付けていないガソリンスタンドもあるため、事前の確認が必須です。

エネオスやコスモ石油といった系列が同じでも、店舗によって対応は違います。

基本的には以下のケースが多いです。

- フルサービスの店舗では対応可能

- セルフサービスの店舗は対応不可

なお、ホームセンターも灯油の販売をしていますが、古い灯油の引き取り・廃油処理のサービスは行っていません。

まとめ

ストーブ・ヒーターの処分方法を6つお伝えしました。本体だけでなく、電源や灯油も安全に処分してください。

不用品回収業者をご利用際は、業者選びに「不用品回収モール」をご利用ください!

不用品回収モールには、当サイトのコンセプト(ぼったくりなどの被害を防ぎたい)に賛同いただいている企業様を掲載しております。

ぜひ当サイトに掲載されている企業/回収業者様を一度ご検討いただき、もし何かご不満などがございましたら、当サイトへ口コミをお寄せください。